地図の歴史

ネオアトラスは地図の歴史を少しばかりでも頭に入れておくと、なおいっそう面白くなる。このページでは、古代からゲームの舞台となる15〜16世紀までの、世界地図の移り変わりを簡単に説明していくことにする。

【参考:織田武雄著『地図の歴史―世界篇』】

1.紀元前3000年頃・メソポタミア文明 【↑】

今からおよそ5000年ほど前、現在のイラクのチグリス川とユーフラテス川の間に、メソポタミア文明は芽生え、花開いた(メソポタミアは、ギリシア語で「川の間」を意味する)。バビロン、エリドゥ、ウルなど、川の流域では各地に都市が築かれ、互いに争い、拡大と縮小を繰り返していた。そんな中、紀元前2000年以降に新しくこの地にやってきたアムル人が、バビロニアという国を興す(紀元前1894年頃)。バビロニアは当初、一介の弱小国にすぎなかったが、6代目の王ハンムラビによってメソポタミア一帯を支配する帝国にまで、その規模を拡大する。しかしその後、紀元前1595年頃、小アジアの帝国、ヒッタイトの侵略により滅亡してしまう。

メソポタミア文明は、チグリス・ユーフラテスの両大河による灌漑農耕に基礎をおくものであった。大河の氾濫が洪水を引き起こし、洪水による濁流が、田畑を肥沃な泥土で覆ってくれた。しかし洪水後は農地の区画が分からなくなるほか、それをめぐるトラブルも発生する。耕地の貢税を課するためにも、耕地の境界を画定するためにも、土地の測量はおこなわれた。そしてこの土地測量技術から幾何学が生まれ、のちにギリシアに伝わった。

バビロニアの遺跡からはこうした測量の結果を図示した粘土板の地籍図が出土しているほか、他にも所領図や市街図などが描かれた粘土板が発見されている。

バビロニアの世界図

これら測量の地図のほかにも、バビロニア人の世界観を描いた粘土板も発見されており、その年代は紀元前700年頃と推測されているが、現存する世界図では最古のものであるとされている。バビロニア人の世界観によれば、大地は平たく、また円盤のように丸く、海の上に浮かんでいると考えた。陸と海は大小ふたつの同心円で表現されており、内側の小円を陸地、外側の大円を海とし、その大地をとりまく海は、「苦い水」と記されている。また粘土板の中心には「バビロン」と記されていることから、バビロニア人はバビロンが世界の中心であると考えた。

さらにこのバビロニアの世界図には、世界の海の外側に7個の三角形が描かれており、これは海の彼岸に存在すると想像された別の世界の陸地を表している。これはバビロニア人が、大地の上をドームのように覆う天空を支えるための陸地が存在すると考えたためだ。このようにバビロニアの世界図は、当時のバビロニア人が抱いていた世界像を表現した図となっている。

2.紀元前800年頃・ギリシア文明 【↑】

エジプトやバビロニアにおいて古代オリエント文明(古代エジプト文明、古代メソポタミア文明などの総称みたいなもの)が繁栄していた紀元前2000年頃より、エーゲ海地域に文明の火が灯った。バルカン半島を南下し、地中海のエーゲ海沿岸に達したギリシア人は、先住の民族を征服、あるいは同化しつつ、エジプトやバビロニアのオリエント文明を摂取し、やがてこれまでの文明とは異なった新しい文明、ギリシア文明を開花させた。しかしホメロス(叙事詩『イリアス』の作者)の詩篇には、世界の大地はオケアノスと呼ばれる大洋に周囲を囲まれ、また天空は平たい大地の上を鉄の鐘のように覆っていると謳われている。このことから、紀元前800年頃までのギリシア人の世界観は、フェニキア人などを通じて得たバビロニア人の世界観の影響を、強く受けていたのが分かる。

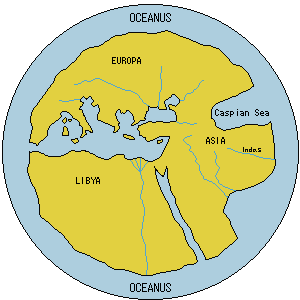

ヘカタイオスの世界図(紀元前550年頃)

一説によればエーゲ海文明のうち、ヘラディック文明とキクラデス文明は、ギリシア人の祖先であるイオニア人などの民族によって、紀元前2000年頃滅ぼされたとされる。またクレタ島のクレタ文明はミケーネ文明に取ってかわれ、そのミケーネ文明は紀元前1200年頃ヒッタイトを滅ぼした「海の民」によって滅ぼされたとも言われている。いずれにせよエーゲ海文明に幕が下り、再びエーゲ海地域に文明が芽生えたのが紀元前750年頃。アテネやスパルタといった都市では海上交通が発達し、人口の増加にともない植民活動が活発になる。ギリシア人は地中海、黒海の沿岸に進出し、各地に多数の植民市を建設した。本国と植民市を会場で往来する中で商業貿易も発達、結果、ギリシア人の地理的知識は豊富になり、ホメロスの時代よりもはるかに正確で、広範囲に及ぶ知識を手に入れたのである。

紀元前700年頃になると、ギリシアに自然哲学が誕生した。そして自然哲学者アナクシマンドロスによってギリシアで初めて世界地図が作られ、さらにこの世界図を、地理学者のヘカタイオス(前550年頃)が描き改めた。

ヘカタイオスの世界図をこんにち残っている彼の地理書にそって推定してみると、ヘカタイオスはホメロス以来の伝統にしたがって、世界の陸地の周囲はオケアノスが環状にとりまいているとみなしている。しかし地中海や黒海の沿岸についてはかなり正確なものになっており、また、インドやインダス河の存在も、ペルシア人を通じてギリシア人に伝わっていたことから、インドは世界の一番東に、オケアノスに接して位置するものとして描かれている。

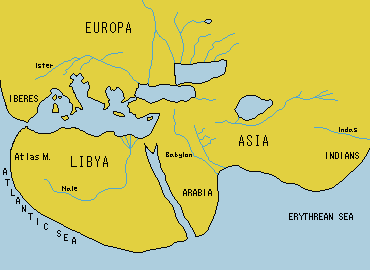

ヘロドトスの世界図(紀元前450年頃)

ヘカタイオスからおよそ1世紀ほどの前5世紀には、ヘロドトス(前484〜424年頃)が、『歴史』を著した。この『歴史』に記された各地の地誌的記述に基づいて世界図を復元すると、ヘカタイオスとは大きな違いが見られる。それは、「オケアノスはホメロスなど、昔の人たちが想像したもので、それを世界図に描くとは理由のないこと」とみなし、強く否定している点である。またヘロドトスはエジプトやペルシア、スキティア(現在の南ロシア)など各地を訪れているため、地理的知識は一層正確なものになっている。

例えばヘカタイオスの世界図と比べてみた場合、ヘカタイオスがオケアノスより湾入しているとみなしたカスピ海を、ヘロドトスは内陸海であると確定している。これは彼がスキティアやペルシアを訪れたときに得た知識があってのことである。しかし地中海沿岸を離れたヨーロッパについてはあまり知っていなかったらしく、アルプス山脈などの記述はない。またリビア(アフリカ)のナイル河が大陸の中央を東西に流れているものとみなし、そのためナイル河の源流をリビアの西方に位置するものと誤っている。

地球球体説の成立(紀元前350年頃)

ヘロドトス以降は、ギリシア人の地理的知識がさらに発展した。理由としてはまず、アレクサンドロス大王(前350〜323年)のアジア遠征が挙げられる。この遠征によってギリシアの宿敵であったペルシア帝国が前330年に滅亡し、ギリシア人は砂漠やステップ、ヒンドゥークシ山脈を越え、中央アジアやインダス河流域に到達、これらの地域にギリシア人による都市も多く建設され、ヘレニズム文化(古代ギリシア文化と古代オリエント文化の融合的な意味合いを持つ文化を指す)の影響がインドにまで及んだことにある。

そしてもうひとつの理由としては、ギリシア地理学における地球球体説の成立と、地球の大きさの測定がおこなわれたことである。ギリシアでもヘロドトスの時代までは、まだ地球は平たいものと考えられていたが、前4世紀にもなると、ピタゴラス学派の哲学者たちによって、「物体のもっとも完全な形が球体であるとすれば、宇宙の中心に位置する地球は、当然、太陽や月と同じように球体をなす」と主張されるようになり、ソクラテスやプラトンといった哲学者らも、ピタゴラスにしたがって、地球は大きな球体であると考えるようになった。

このように、地球球体説というのは当初、哲学者の理論・概念による知的認識によって求められた宇宙観だったが、これを観察という自然科学的な方法で地球が球体であることを実証したのが、アリストテレス(前384〜322)だった。アリストテレスは月蝕のさいに月面に映る地球の影が円形をなすこと、また地球上を南北に移動しただけで天空の星の位置が変化して見えることから、地球はあまり大きな球体ではないと論じた。このように地球が球体であることが明らかになると、さらに地球の大きさはどれほどであるのか、ギリシア時代の地理学者エラトステネス(前273〜192)によって測定された。

地球の大きさの測定

アレクサンドロス大王が没してのち、帝国はマケドニア、シリア、エジプトの三国に分裂したが、中でもプトレマイオス王朝治下のエジプトは、その首都アレクサンドリアが、地中海と紅海、またインド洋を通じてのインドとの東西貿易の拠点となっていたため、おおいに発展した。そしてアレクサンドリアには大図書館や天文台、動物園に植物園などが設けられ、ヘレニズム文化の中心地として栄えた。

アレクサンドリアの図書館長の職にあったエラトステネスは、ナイル河上流のシェネ(現在のアスワン)と河口のアレクサンドリアとはちょうど南北の位置、すなわち同一子午線上にあるとみなし、その両地点間の距離をエジプトの地籍測量の資料から5000スタディア(スタディウム。古代ギリシアで使われていた距離の単位。スタディアはその複数形。1スタディウムの値は地域によって多少長さが違うらしいが、エラトステネスの場合、1スタディウム=180m)と仮定した。

そしてエラトステネスはスカファと呼ばれる半球状の日時計を用いて夏至の日の正午において南中する太陽の角度を観測、アレクサンドリアでは日時計の針の作る影によって、天球上の太陽の位置は天頂から7度12分であることを観測した。この角度はシェネとアレクサンドリア間の円弧が地球の中心においてはさむ中心角と等しいので、この円弧は地球の円周の50分の1にあたることになる。したがって、地球の大きさはシェネとアレクサンドリア間の距離5000スタディアの50倍、すなわち25万スタディアという結果を得られた。

1スタディウムを180mとして換算した場合、25万スタディアは45000kmとなり、実際の地球の大きさが約40000kmであることから、エラトステネスの測定はそれほど大きくは間違ってはいない。しかし厳密にはシェネとアレクサンドリアは同一子午線上ではないし、両地点の距離やアレクサンドリアにおける太陽の角度の測定にも誤差がある。とはいえ観測方法や測定器具が現代より発達していない古代において、ここまでの結果を出せたということは、きわめて優れたものであったと言える。

3.ローマ時代(前1世紀〜5世紀) 【↑】

前5世紀ごろ勃興したローマ人は、次第にその勢力を増し、前146年にはカルタゴやギリシアを、前30年にはエジプトをその支配下に置き、2世紀前半にはローマ帝国の領土はゲルマニアや東欧の一部を除いたヨーロッパ全域から、北アフリカや西アジアの地中海沿岸一帯にまで拡大した。したがってローマ時代の地理的知識も、ローマ世界の発展と共に拡大された。

特に前1世紀頃からは、モンスーンを利用して紅海からインド洋を横断しての海上交通が発達し、インドとの南海貿易によって、ローマにはインドの産物がもたらされるようになった。また中国とローマの交易も開かれるようになり、ことに中国の産する絹は、ローマの宮廷においてもっとも珍重された高価な織物であったため、中国からの隊商交通(通称シルク・ロード)によって、内陸アジアのステップや砂漠を通ってはるばるローマまで送られてきた。したがって、ギリシア時代にはまだ知られていなかった中国に関する知識や情報は、ローマ時代にシルク・ロードを通じて、初めてヨーロッパに伝わったのである。

プトレマイオスの地理書

ローマ時代における地理的知識の拡大にともない、地理学も大きく進歩した。しかしローマ人は軍事・政治的な面では優れていたが、文化という面においては、それまでのヘレニズム文化を超えることはできずにいた。これはギリシア人が個別の中に普遍を求め、理念を見出そうとしていたのに対し、ローマ人は有用であり必要なものだけが研究に値すると考えていたためである。したがって、土木や建築技術など、実用的な分野はローマ人が優れた技術を生み出したが、科学研究の分野においては、ローマ時代であってもギリシア人が発展させていた。

中でも、地図の発達に大きく貢献したのが、天文学者プトレマイオスである。一般に天文書『アルマゲスト(天体の運動を解説した本)』の著者として知られる彼は、2世紀頃、アレクサンドリアにおいて活躍した。またプトレマイオスは、エラトステネスにはじまる数理地理学の系統を受け継ぎ、できるだけ正しい世界図を作成する目的で、『地理学』という8巻からなる地理書を著した。

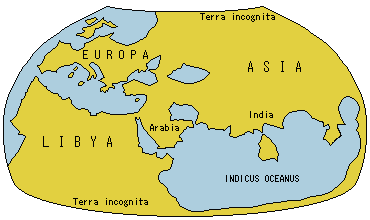

プトレマイオスの地理書は、12世紀頃のビザンティンの写本を通じて、こんにちに伝えられている。ローマ時代の2世紀頃にヨーロッパ人に知られていた地球は、全世界のおよそ4分の1程度であったので、プトレマイオスの世界図も、経度で180度、また南緯で20度までの範囲を、円錐図法によって表した半球図である。これは世界図の作成に投影図法を用いた最初のものであり、この点において、近代地図の先駆けと言える。

プトレマイオスの世界図に描かれた陸地の形状は、地中海や北西ヨーロッパについてはこれまでより詳しく正確になっているが、スカンジナビア半島については、その存在がまだよく知られてないようで、「スカンジア」と記されただけの小島となっている。またアフリカでは、フェニキア人やギリシア人によってもたらされた知識に基づき、赤道付近までの沿岸の形態はよく知られているが、それ以南は「未知の土地(テラ・インコグニタ)」と記され、南方に無限に広がる大地となっている。

アジアでは、カスピ海が再び内陸海であることが認められたが、アジアの北部はアフリカ同様、「未知の土地」となっている。インドではインド半島の突出がほとんど見られず、現在のセイロン島にあたるタプロバネー島が、実際よりも10倍以上の大きな島として描かれている。これは、まだインドについての知識が不確実だったものと思われる。

プトレマイオスの世界図で特に注目されるのは、インドより東の部分が描かれていることである。インドからヒマラヤ山脈にあたるイマウス山脈に隔てられた北東の部分に「セラ」を首都とする「セリカ」という国が見られ、また「ティナエ」を首都とする「シナエ」という国が、赤道をよぎって突出する部分に記載されている。このセリカという国は「絹の国」という意味で、シルク・ロードを伝わって知られた中国のことを意味し、首都セラは長安を指すものと考えられる。これに対しシナエあるいはティナエという名称は、前3世紀に中国を統一した「秦」の国号が、インドを通じ伝えられたものである。

プトレマイオスの誤り

このようにプトレマイオスの世界図では、ヨーロッパ人の地理的知識がインドよりさらに東にまで及んだことがうかがえるが、当時はクロノメーターのような正確な時計がなかったため、東西の2点の時差を知ることはできず、正確な経度の測定は不可能であった。そのため、経度の換算に必要な東西の距離は、すべて旅行者の記録や地理書などから予想して算出されたため、東西の距離は過大に見積もられ、実際の距離よりも大きく東にずれてしまっている。その上、プトレマイオスは地球の大きさをエラトステネスの25万スタディアという結論を用いずに、エラトステネスよりのちに地球の大きさを測定したポセイドニオスの18万スタディアという、地球の実際の大きさよりも2割ほど小さい数値を採用したため、陸地の形状は東西方向にいっそう延びてしまう結果となった。

また大きな誤りとして、アフリカの沿岸が南ではなく東に長く延び、アジアに接してしまい、インド洋が陸地に囲まれた大きな内陸海となってしまっている。このような誤りがどうして生じたのかについては、明らかになっていない。

ヨーロッパ人の地理的知識があまり及ばなかった地域については多くの誤りがある世界図だが、にもかかわらずこの世界図は、近世初頭の地理的発見時代が始まるまでは、世界の諸地域の位置や形状について、もっとも包括的でかつもっとも詳細な地理的知識を示す唯一の地図であった。すなわちプトレマイオスの世界図は、ギリシア・ローマ時代の古代地理学の集大成であり、古代地理学が残したもっとも貴重な遺産であると言える。

4.中世キリスト教の時代(5世紀〜13世紀) 【↑】

2世紀には繁栄をきわめたローマ帝国も、次第にその力は衰えていく。ローマ皇帝にとって、広大な帝国領の統一は非常に困難であった。そのため、コンスタンティヌス帝がキリスト教を公認した背景には、帝国統一のための政治的な意図があるとも言われている。しかしそれでもなおローマ解体を防ぐことはできず、395年、ローマ帝国は東西に分裂、西ローマ帝国と東ローマ帝国(ビザンツ帝国)が誕生する。このうち、コンスタンティノープルを首都とする東ローマ帝国は15世紀まで続いたが、ローマを首都とする西ローマ帝国はゲルマンの侵略により蹂躙され、476年に滅亡した。

西ローマ帝国の滅亡と、さらにそれに続く民族大移動によって、ヨーロッパのギリシア・ローマ時代に栄えた多くの都市は破壊され、古代文化の伝統や遺産は、そのほとんどが失われてしまった。

このような古代から中世にかけての動乱期における精神的不安により、人々は信仰に救いを求め、キリスト教の勢力は巨大なものになっていく。しかしこの時代を「暗黒時代」とすら呼ぶように、キリスト教は精神の世界だけでなく、知識の世界にまで影響を及ぼすようになっていく。それは、ギリシア・ローマ時代を通じて発達してきた古代科学の排撃と否定であり、すべての科学は聖書こそ唯一絶対の真理であり真実とする、神学のもとへの統一と支配であった。

地球球体説の否定

ギリシア時代からローマ時代にかけて、世界の地理的知識は拡大され、プトレマイオスの世界図のような、科学的な地図が作成されるようになったが、中世では古代科学の衰退とともに、世界図もまたギリシア時代以前の段階にまで後退してしまった。

中世の封建社会では、交通も交易もきわめて限られた範囲でしかおこなわれなかったので、地理的知識の発達はほとんどみられなかった。なによりキリスト教の普及により、神学が発達するようになると、古代地理学のもっとも貴重な遺産である地球球体説は、聖書に説かれるものとは違う異端の説として否定され、地球は球体ではなく、平たい大地をなすものと、再び考えられるようになったのである。

キリスト教の世界観

聖書こそが唯一絶対の真理であるとする中世では、一般の地理学もすべて聖書によってのみ解された。その中世キリスト教の世界観とは、バビロニア人などと同じように、平たい大地は周囲をオケアノスに囲まれ、世界の中心に位置するのはキリスト教徒の聖地エルサレムであるとし、また世界の周辺には、古代の伝説ともからみあって、竜や悪魔といった怪異が実在するものとして信じられた。さらにオケアノスの外側には、ノアが洪水以前に暮らしていた別の陸地があり、その東の果てにエデンが存在するとみなしていた。

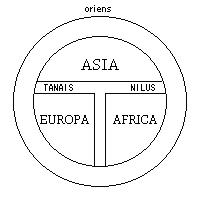

このような中世キリスト教の世界観を描いた地図は、「TO図」と呼ばれる地図として、現在でも多く残っている。TO図は地図というよりは、アルファベットのOとTを組み合わせた形態の図式で、中世の人々の、世界に対する観念を象徴的に表したものである。

すなわちOとは世界を取り巻くオケアノスであり、Tはアジアとヨーロッパとアフリカとの境界をなすタナイス河(現在のドン河)、ナイル河、地中海を表している。これによって世界の陸地は三分割され、中世ではエデンのある方角(=東)が上とされたので、TO図の上半部はアジアとなっている。そして地図の中心にエルサレムが位置することになる。

中世にはTO図のほかにも、「マッパ・ムンディ」と呼ばれる、やはり聖書に記された物語や事物を世界図の形を借りて表した絵図がある。世界図の上欄には救世主イエスを中心に、最後の審判の光景を描いているほか、エルサレムの周囲にはバベルの塔、アララト山にはノアの箱船など、聖書に関係のあるものが描かれている。またアフリカでは中世の神話や伝承から想像された隻眼人、長脚人、狗頭人など、奇形な人間が一面に描かれている。世界の辺境ではこのような異形の人間や、あるいは動物が実在すると信じられていたためである。

以上のように、キリスト教の普及により地球球体説が否定された中世では、キリスト教徒の信仰に基づく地理的世界観を、聖書の内容にしたがって世界図として表現していた。そこには、プトレマイオスの影響は見られない。

しかし西ローマ帝国の滅亡とともに古代科学が衰退したヨーロッパとは対照的に、7世紀にアラビアにおいて勃興したイスラムでは、東ローマ帝国を通じてヨーロッパの古代科学を摂取し、また同時にインドの科学も取り入れ、イスラム科学はめざましい発展を遂げていた。イスラムでは事物の具象的な形態を示すことは、絵画であっても好ましくないとされていたためか、世界図の発達はそれほど見られないものの、12世紀のアル・イドリーシーの世界図においては、プトレマイオスにその原型をよっており、アジアの東南部分にはSin(支那)、Sila(新羅?)、Waku waku(倭国?)という名称が記載されている。ワクワクが倭国、つまり日本であるとすれば、西方の地図に初めて日本が記載された最初の地図となるだろう。

5.大航海時代(15世紀) 【↑】

キリスト教が支配した中世ヨーロッパでは、古代科学の衰退により世界図の発達は停滞したが、中世も後半期に向かうにつれ、近代地図への進歩の契機が現れ始めた。それにはまず、1096年から始まった、キリスト教による聖地奪回運動「十字軍遠征」が挙げられる。

当時、エルサレムを支配していたのは、トルコ人のセルジューク朝で、遠征のきっかけはこのセルジューク朝が、聖地巡礼に訪れたキリスト教徒を迫害したことに始まる。キリスト教側は安全に聖地巡礼ができる自由を取り戻す必要があるとし、セルジューク朝の小アジアでの進出に悩んでいた東ローマ皇帝の要請もあって、十字軍が派遣されることとなった。しかしこれには政治的な思惑もあったとされる。というのも、当時のキリスト教社会は、聖職者の堕落や腐敗、それによる政権の弱体化が著しく、さまざまな不安要素を抱えていた。そうしたキリスト教社会をまとめあげるには、「聖地奪回」という宗教的大義が何よりも効果的だったのである。

宗教的動機から始まった十字軍遠征だったが、教皇が「十字軍のために戦う者はすべて免罪される」としたことから、キリスト教徒の異教徒へ向けられる敵対心は凄まじく、聖戦の名のもとに何万人ものイスラム教徒が虐殺され、その性格は次第に宗教性を失い、教皇の政治的野心や諸侯の領地獲得の性格が強まっていく。これによりイスラム教徒側は結束を強め、激しく抵抗。十字軍遠征は当初の目的である聖地奪回は達成されず、1291年に幕を閉じる。それまでの十字軍の蛮行は教皇の権威をますます失墜させ、キリスト教の力は衰退していった。

しかし他方で、十字軍の遠征により起こったイスラム世界との接触が、古代以来久しく閉ざされていた東方世界との交通や交易が再び開かれるきっかけともなり、東方貿易が盛んになるにつれ、ヴェネチアやジェノバなどのイタリアの諸都市をはじめ、ヨーロッパ各地の商業都市に繁栄をもたらした。また商業の発達は、これらの都市に新興の市民階級を台頭せしめ、中世の封建社会を崩壊させる原動力となった。

このような時代の趨勢が、キリスト教では異端の説として排撃・否定されていた古代科学もイスラム科学を介して復活し、地球球体説も再び認められるようになった。中でもイギリスの哲学者ロジャー・ベーコン(1210〜1292年頃)はアリストテレスにしたがって「地球は球体であり、ヨーロッパとアジアを隔てている海洋はそれほど広くない」と論じ、アジアへの西回りの航海の可能性を示唆している。このベーコンの見解はのちにコロンブスに影響を与え、彼の西方航海計画のきっかけとなった。

東方見聞録(13世紀)

中世の後期から東方との交通が開けるにつれ、ヨーロッパ人の世界観も拡大していき、アジアはイスラム世界ばかりではなく、モンゴルや中国を訪れる者も現れ始めた。特に13世紀の初め、モンゴルの草原に興ったモンゴル帝国はたちまちアジアの大半を席巻し、ヨーロッパの世界と接触するようになった。その頃ヨーロッパではプレスター・ジョンという国王が治める富強なキリスト教国がアジアにあるという伝説が広く流布しており、この伝説ともからみあって、ヨーロッパのキリスト教国は新興のモンゴル帝国こそ東方からイスラム勢力を脅かす巨大な存在と考えた。

そこで教皇インノケンティウス4世はモンゴル人にキリスト教を布教する目的も兼ねて1245年に、フランスのルイ9世は1253年にモンゴル帝国に使節を派遣した。その旅行記はヨーロッパ人にとって中央アジアやモンゴルについての最初の貴重な知識となった。

また1271年にはマルコ・ポーロがヴェネチアの商人であった父と叔父ともに東方の旅行へ出発した。一行は1274年に中国に達し、フビライ・ハーンの信任を受け、17年もの間、中国に留まることになる。その間マルコは中国の各地を訪れ、ヨーロッパ人としては初めて、中国についての豊富な知識を得ることができた。その後1295年に一行は故郷ヴェネチアに帰国するも、マルコはヴェネチアとジェノバの戦争にて捕虜になり投獄されてしまう。その獄中にある中でアジアにおける見聞録を記したものが、かの有名なマルコ・ポーロの『東方見聞録』である。

これによって中国の文化や制度を始め、カンバルク(北京)やヤンジュー(揚州)など、中国の繁栄する多くの都市が紹介されたほか、黄金国ジパングの名をもって、日本も初めてヨーロッパに紹介されることとなった。ほかにも、東南アジアやインドの諸国・諸島の知識も伝えられ、これらの驚異に満ちた物語が、ヨーロッパでは広く愛読され、ジパングはヨーロッパ人の憧憬の的となった。

プトレマイオスの復活(15世紀)

イスラム世界に引き継がれていたギリシア文化は、十字軍の遠征を契機にして再びヨーロッパで見直されるようになった。そして14世紀から15世紀にかけ、イタリアを中心に起こった古典復興(ルネサンス)は、キリスト教に排撃・否定されてきた古代ギリシア・ローマの研究をいっそう盛り上げ、古代科学は神学の絆から解放された。

1406年にヤコブス・アンゲルスによってプトレマイオスのギリシア語本地理書のラテン語訳がおこなわれ広まると、これまでキリスト教的世界観に支配されていたヨーロッパ人に大きなセンセーションを与えた。そして1445年にグーテンベルクによって活字印刷術が発明されると、プトレマイオスの地理書と地図は版本によっていっそう広く流布するようになり、ヨーロッパの各地で刊行された。プトレマイオスの地理書や地図は、そのままの復刻だけでなく、新しい地理的知識や地理的発見を加えられて改訂、増補されたものも多く出版され、そのようなものを「新図」と呼んだ。

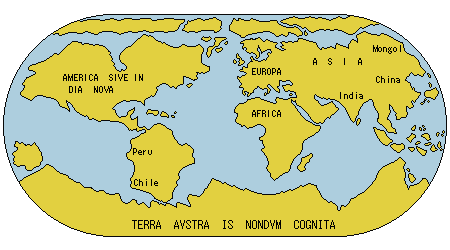

大航海時代

15世紀後半から17世紀初頭にかけてのおよそ2世紀の間に、ヨーロッパ人の大航海が相次いでおこなわれ、東方への新航路や、新大陸の発見によって、ヨーロッパ人の地理的知識は一躍全世界にまで拡大された。これによりヨーロッパ人の植民地開発や通商貿易、あるいはキリスト教の布教活動が全世界にわたっておこなわれ、ヨーロッパ人による世界的支配の時代が始まる。

こうしたヨーロッパ人を海上の探検に乗り出させた大きな動機については、さまざまな要因が挙げられる。例えばそれはマルコ・ポーロに伝えられた、中国やジパングに到達したいという願望もあったし、キリスト教の布教という、宗教的情熱もきわめて強かった。しかしヨーロッパ人を動かした最大の理由は、香料貿易であった。

アジアからヨーロッパにもたらされた東方産物のうち、胡椒、肉桂、丁字などの香料は、肉料理を中心とした食文化を持つヨーロッパ人にとっては、欠かせない必需品としてもっとも重要な産物であった。当初、香料はインドや東南アジアの原産地からイスラム商人によってアレクサンドリアなどに運ばれ、さらにこれをヴェネチア、ジェノバなどの商人が独占的に買いつけていたため、イスラム商人とイタリア商人は莫大な利潤を独占した。そのため、ヨーロッパでは香料は等量の銀と交換されるほど、きわめて高価な品だった。

したがって、ポルトガルやスペインの国王たちがこの香料貿易の利益を見逃すはずがなく、競うようにアジア進出のための新航路を開発したのだった。またこのとき、オスマン・トルコの勃興により、近東経由の東方貿易ルートが遮断されたことも、ポルトガルなどにとっては、かえって発展の好契機となった。

未知の南方大陸

16世紀の後半より、イギリス人による北東航路の探検が開始される。しかし北方は一年の大半は激しい風雪や厚い氷に閉ざされており、しかも北へ向かえば向かうほど羅針盤の偏差が著しくなって正確な方向を定めがたいなど、航海はきわめて困難であった。現に、寒気と壊血病によって船員が全員死亡したり、夏でもおびただしい流氷群によって航海を阻止されるなど、簡単にはいかなかった。北極海の気候についての知識が乏しく、また当時の船舶の構造からしても、北極海の航海は不可能だったのだ。

16世紀末には北方航路の開発には失敗したとはいえ、その地理的事情は広範囲にわたって解明された。これに反して南半球は16世紀でも大西洋から太平洋やインド洋にまたがる南方の広大な海域は、未だ不明のままであった。しかしプトレマイオスの世界図に見たように、ギリシア時代よりヨーロッパ人は北半球の大陸に対し、南半球にもこれと均衡する広大な陸地が存在するものとして想像していた。このような考え方は中世を通じ、大航海時代に入るといっそう強く信じられるようになり、世界図にも南半球に巨大な、南方に無限に広がる大陸が出現するようになった。

このような幻想的な南方大陸は現実的なものとみなされ、メルカトルやオルテリウスの世界図など、16世紀の地図にはすべてマゼラン海峡から南方に延々とつながる大陸が描かれた。南方の大陸は「未知の南方大陸(Terra australis incognita)」、あるいはマゼランの名にちなんで、「Magallanica」などと記され、我が国にも江戸時代に、「坤輿万国全図」を通じて「墨瓦臘泥加(メガラニカ)」の名をもって伝えられた。

メルカトル

ゲルハルドゥス・メルカトル(1512〜1594)は、16世紀のもっとも傑出した地図学者である。メルカトルは1538年に複心臓型図法による世界図を刊行し、また1541年には地球儀を作成している。

メルカトルの世界図でもっとも特色とするところは、経緯線のほかに、海洋の部分は方位盤から放射状に派生する多数の方位線、すなわち等角航程線が直線をもって引かれていることである。メルカトルは方位線と経線とのなす角が常に正しい舵角を示す正角円筒図法を考案し、海図に最適の図法、「メルカトル図法」と呼ばれ、こんにちでも利用されている。

メルカトルは早くから世界各地の地図を統合した世界地図帳を編纂する計画を持っていたが、原図となるような信頼しうる各国の地図を入手し難いことや、地図の銅板彫刻に多大の時間を要するため、計画は容易に実現されなかった。

しかし1585年、その第一集としてフランス、ベルギー、ドイツの51図が、また4年後の1589年には第二集としてイタリア、スラヴォニア、ギリシアの23図が出版されたが、1594年にメルカトルは没した。翌年1595年、息子のルモルドによってイギリス、その他ヨーロッパ諸国と、アフリカ、アジア、アメリカの諸図を加えた107図よりなる地図帳が完成し、メルカトルの遺志に基づいて、ギリシア神話の天空を支える巨人の名にちなみ、「アトラス(Atlas)」の表題をもって出版された。このメルカトルのアトラス以降、地図帳はアトラスと呼ばれるようになったのである。