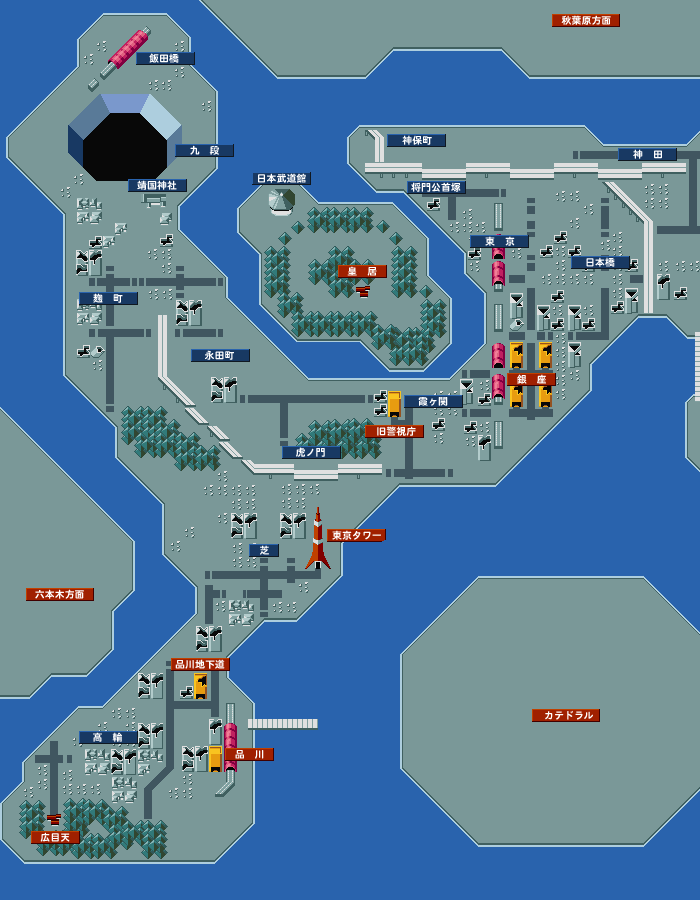

銀座・品川 《GINZA&SHINAGAWA》

丸の内や大手町といった、かつては東京を代表するビジネス街であったこの辺りも、ICBMによって破壊されてしまった。特に国会議事堂や霞ヶ関の官庁街は壊滅的状況で、残った瓦礫はミサイルが着弾した日以来、首都機能はもちろんのこと、日本政府自体が消滅してしまったことをうかがわせる。

しかし有楽町や銀座は徐々にではあるが復興の兆しを見せており、一帯は無政府状態でありながらも、独自の自治法で一定の治安と流通システムを確立し、街は賑わいを見せているようである。だが同じ中央区内でも、新橋や築地、晴海といった東京湾側の土地は水没してしまったようだ。数々の埠頭が消えて、代わりに目に映るのは、“カテドラル”と呼ばれる巨大な聖堂である。

- 一丁目から八丁目まで約1キロ、銀座といえば東京を代表する繁華街である。その魅力は全国のいたるところに“○○銀座”があるほど広まっており、商店街の代名詞となっている。名前の由来は江戸幕府が銀貨を鋳造するため役所を置いたことからきている。また明治時代には英国人ウォートレス技師の設計によって、ロンドンの街並みをモデルにしたレンガ造りの洋館街が建てられるなど、“ハイカラな街”として発展し続けてきた。そして東京が壊滅的な打撃を受けた時代以後も、銀座はやはり銀座であった。今もなおそのイメージは失われていない。現在は中立的な立場であるのか、メシア教・ガイア教双方の信者が、対立しながらも共存しているのが特徴である。なお、ある条件を満たすと銀座が復興して新たなビルが建つ。詳しい情報は基本データページの『復興アイテムについて』を参照のこと。

- 東京警視庁が創設されたのは明治7年(1874)のことで、当初は鍛冶橋門内の津山藩邸跡に置かれた。しかし関東大震災後、霞ヶ関に多くの官庁が移ったときに、警視庁も日比谷交差点の第一生命ビルのある所から桜田門前に移転した。大破壊による政府機能の崩壊と同時に警察の治安維持機能も崩壊したため、現在はただのビルでしかないのだが、噂ではマッドサイエンティストなる紙一重の人物がビル内でよからぬことを企んでいるらしい。

- 港区の地下を通り品川に入ることができる地下道。高速道路の倒壊や隅田川の氾濫により地形が大きく変化してしまっている東京においては、この地下道を経由してでしか品川には行けない。

- 江戸時代、東海道五十三次の最初の宿場町であった街。かつて品川宿は旅人の往来客のほか、三田の薩摩屋敷の藩士や芝増上寺の僧侶を客として宿場が繁栄し、吉原の北国に対し南国と呼ばれたほどの遊興地であり、江戸四宿随一と言われるほど繁栄していた。199X年には、JR品川駅を中心として、周辺に品川プリンスホテルやホテルパシフィック東京など、高級感溢れるホテルが建ち並んでいたが、30年前の大破壊によりすべて倒壊、廃墟と化した。メシア教徒たちはこれら倒壊したホテルを改修し、長い年月をかけて比較的治安の良い街づくりに成功したようで、現在はメシア教徒のメッカと化している。また東京の海の玄関口であった東京湾上に大聖堂を建設中で、完成は間近であるようだ。

- 昭和33年(1958)に完成した鉄塔で、東京の名所のひとつ。333メートルもの高さを誇る。周辺には学校のほか、東京プリンスホテルや関東18檀林の筆頭である増上寺が存在したが、30年前の大破壊によりタワー以外は全壊した。テレビ送信室の機能は健在で、今でもメシア教徒たちが布教のためのビデオを電波に乗せて各地に送っている。

- 五反田にある、東京を守護する四天王の館のひとつ。館には広目天が封印されているが、その封印を解くには“四門の玉”が必要。

- 千代田区のほぼ中央に位置する。元々は江戸幕府の本拠地、江戸城であった。明治維新後は“宮城”と呼ばれ、“皇居”と呼ばれるようになったのは昭和23年(1948)からのことである。30年前の大破壊により濠にかけられていた橋がすべて崩壊し、御苑は孤立してしまった。また宮内庁や宮内庁病院にいたっては跡形もなく消し飛んでいる。かろうじて皇居新宮殿は残っているものの、内部は現在に至るまで確認されていない。

- 明治2年(1869)6月、明治天皇によって創建された東京招魂社は、さきに造営された京都東山の招魂社をはじめ、各府県の招魂社祭神が合祀されたもので、ペリー来航から昭和20年(1945)の第2次世界大戦の終戦までの殉国者、戦没者の御霊を祭神としている。明治12年に靖国神社と改称して別格官幣社(かんぺいしゃ。元宮内省から供物が奉納された格式の高い神社のこと)となった。境内の遊就館には、軍事に関する参考品や遺品が展示されている。同じく境内の明治日本の軍制の創立者・大村益次郎の銅像は、明治21年にできた日本で初めての銅像である。

- 武道大会のほか、各種公演・集会に利用された建物。かつて東京オリンピックの柔道会場及びデモンストレーション会場として作られたもので、その姿形は法隆寺夢殿を模したものである。

- 皇居の南側に位置する、日本の政治の中心部。大正9年(1920)から17年もの歳月をかけ、国産の資材を使い、設計・技術なども日本人の手で完成させた、首都東京の象徴である白亜の塔・国会議事堂のある場所。またそのほかに、議員会館・首相官邸・議長公邸・憲政記念館・国立国会図書館などがある。しかし202X年現在はただ瓦礫の山が広がる街でしかない。

- 霞ヶ関は昔、奥州路の関所があって古歌に霞ヶ関とあるので地名になったという。江戸時代は大名や武家屋敷があった。明治になって官庁は丸の内の大名屋敷に設けられたが、明治5年(1872)の大火以後、外務省が所在し、霞ヶ関という言葉は外務省の代名詞として慣用されてきた。その後、他の官庁も霞ヶ関に集まってきて、霞ヶ関は官庁街となった。

- 江戸城の外城をなす外濠の赤坂溜池が屈折している所に虎の門御門があった。そのそばの延岡藩内藤家の虎の尾という桜の名木が名の由来であるという。また江戸城西方に当たる四神の白虎からとも言われる。桜田門の警視庁、検察庁、その前が法務省というように、桜田門から虎ノ門までの一帯は中央官庁区である。なお検察庁のある場所は、江戸の名奉行・大岡越前守(1677〜1751)の屋敷跡でもある。

- 大正3年(1914)、三河吉田藩・信濃松本藩などの屋敷跡に造られた。駅舎の特徴である赤レンガ造りはオランダのアムスデルダム中央駅を参考にしたルネサンス様式で、設計は辰野金吾・葛西万司である。創建当時は大きさが群を抜いていた。

駅の周辺の丸の内や大手町には、1日に500万通もの膨大な郵便物を処理している東京中央郵便局や文部科学省、読売新聞東京本社、数々の銀行が建ち並ぶビジネス街である。しかし皇居周辺の建物は一定の高さを基準としているため、超高層ビルはない。

- 江戸初期の日本橋は湿地帯であったため、神田台地(駿河台)を切り崩し、日本橋を埋め立てて商業地が造成された。慶長8年(1603)、川に初めて木橋が架けられた。最初は無名の橋だったが、家康の居城の大手から流れる川に架かる橋ということで日本橋の名がついた。首都高速がまたがっているが、ICBMにより崩壊、江東区方面には行くことができない状態となっている。

- 日本長期信用銀行ビルの裏に将門公供養碑がある。家康が江戸に入る前、大手町一帯は芝崎と呼ばれており、遊行宗日輪寺の芝崎道場があった。寺と隣接して地主神を祀る明神社があったが、祭神は平将門公であった。家康は芝崎一帯の社寺や民家を神田橋外に移し、江戸城外郭として大改造をし、明神社跡を新江戸大手門正面とした上で酒井雅楽頭(うたのかみ)に屋敷を与えた。酒井家は明神社跡を丁重に供養したが、いつとはなく将門公の首塚として崇められた。明治になり大蔵省の建物が建ったが、なにかと崇りがあるので調べてみると将門塚の上と分かり、改めて祀った。

出現悪魔(銀座・丸の内周辺)

出現悪魔(銀座・丸の内周辺)

|

LV18 メシア教徒狂信者 LV20 ガイア教徒処刑ライダー LV22 メシア教徒聖堂騎士 LV28 魔獣ストーンカ LV30 闘鬼ヤクシニー LV15 マシンビットボール |

LV20 凶鳥フリアイ LV21 マシンT93G LV25 マシンT95CP LV27 妖獣アツユ LV28 邪鬼ウェンディゴ LV51 邪鬼サイクロプス |

出現悪魔(品川周辺)

出現悪魔(品川周辺)

|

LV18 メシア教徒狂信者 LV22 メシア教徒聖堂騎士 LV28 魔獣ストーンカ LV37 メシア教徒メイガス LV42 堕天使デカラビア |

LV53 メシア教徒スキャナー LV20 凶鳥フリアイ LV28 邪鬼ウェンディゴ LV30 邪龍コカトライス |