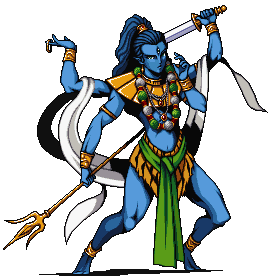

シヴァ【出身地:インド】

ヒンドゥー三主神の一柱で、破壊と創造を司る神。古代においては「泣き叫ぶ者」「恐ろしい者」の意味を持つ暴風雨の神ルドラとして知られていた。「泣き叫ぶ者」は雷鳴を示し、「恐ろしい者」は自然の破壊力を示している。シヴァの破壊神としての性格は、ここからきている。

シヴァは頭部に三日月を頂き、首にはコブラを巻いて、虎の皮を身にまとっている。武器は鋭く尖った三又戟のほか、額にはあらゆるものを焼き尽くす光を放つ第三の眼がある。またシヴァはリンガ(男根)を象徴とし、男根崇拝と結びついて崇められる。それだけでなくシヴァには複数の名前と性格があり、家畜の王パシュパティ、恩恵を与える者シャンカラ、髑髏を首にかける者ムンダマーラ、悪魔の王プーテーシュヴァラ、偉大なる苦行者マハータパス、ガンジス河を支える者ガンガーダラ、舞踊王ナタラージャなどとも呼ばれる。これらはすべてシヴァの側面であり、異名である。そして、それぞれに由来を示す神話がある。

シヴァの破壊と創造の性格を伝える話として、愛欲の神カーマとのエピソードが挙げられる。あるときシヴァがヒマラヤ山脈にそびえるカイラス山で瞑想をしていたときのことである。愛欲の神カーマはインドラ神の命を受け、シヴァを瞑想から覚まし、女神パールヴァティと結びつけるために欲望の矢をシヴァに向けて射った。カーマの矢は見事シヴァに突き刺さり、シヴァは瞑想から目を覚ましたのだが、修行を邪魔されたことに激怒したシヴァは、第三の目から光を放ち、カーマを焼き殺してしまう。以来カーマは「身体なき者」という意味のアナンガと呼ばれるようになるが、のちにシヴァの力によりプラデュムナとして復活する。この破壊のあとの復活は、まさにシヴァの特性を表していると言えるだろう。

このような特性は、暴風雨から来ていると考えられる。暴風雨は大地に壊滅的なダメージを与えるが、同時に土地を肥沃にし、新たな生命を生み出す土壌を作り出すからだ。つまり生と死は表裏一体なのである。シヴァが性的エネルギーの権化として男根を象徴としているのも、やはりこうした新しい生命を生み出すというところから来ているのだろう。

ナタラージャ【出身地:インド】

破壊神シヴァの一面。ナタラージャとは、「舞踊王」の意。

ナタラージャは、すべてを破壊しつくすほど激しい舞を演じるシヴァを表した姿である。一般的に丸い炎の中で片足をあげて踊っている姿で描かれる。

マサカド【出身地:日本】

平安中期、下総国に生じた同族同士の土地争いは、ついには関東全域を巻き込む戦いへと発展した。承平の乱である。平将門公は寡兵でもっての騎馬突撃やゲリラ戦術で勝利し、鬼神と恐れられた。伝説では公は全身黒鋼で覆われ、大風で矢を操ったという。最初の日本刀も公が造らせたと言われている。

将門公は国司を襲ったため朝廷に逆賊とされると、逆に新皇を自称する。天皇から与えられた姓を捨て、相馬将門を名乗り、関東を独立国家にまでせんとした。しかしその夢も940年、藤原秀郷らの軍に奇襲されあえなく果てることとなる。このとき成田で真言密教の大秘法、太元帥明王の呪法、太元帥法を僧20名を率いた泰舜(たいしゅん)が修法し、これが将門公の魔力を封じたとも言われる。

将門公の首は京の三条河原で晒しものとなったが、伝説ではその首は三ヶ月も生き、「身体を返せ、今ひとたび戦せん」など叫び続け、ついには胴を求めて関東目指して飛んでいったという。その首が精魂尽きて落ちたのが今の皇居のそば、大手町にある首塚であった。首はなお光り続け、地元では祟りを畏れてこれを手厚く葬り、当時すぐそばにあった神田明神に祀った。後に神田明神は徳川家により湯島に移されたが、関東の守護社とされ、上方に対する関東独立のシンボルとなったのだ。それにしては、神田明神の本殿は多くの国津神の下社に囲まれて、まるで監視されているかのようである。それもそのはず、将門公の御霊は祟り神でもあったのだ。

江戸三大祭のひとつ神田祭も、本来将門公の御霊を慰める祭りなのである。古くから日本では御霊は丁重に祀られた。京都の北野天満宮も、菅原道真公の御霊を慰めるものだ。さらに言えば出雲大社も大国主命の御霊を祀るものと考えてよい。首塚は今でも祟るとされ、きわめて慎重に扱われている。明治維新後と第二次世界大戦直後、その地の新たな征服者が首塚を取り壊そうとしたのだが、二度とも不可解な死者を出して、それを断念している。今でも周囲のオフィスビルでは首塚の方向に背を向けて座らないようにしているのだ。また訪れる人を選ぶらしく、見つけられない人、気分が悪くなる人もいれば、暖かい感じを受ける人もいるという。

カルキ【出身地:インド】

世の終末に現れ、汚れた世界を破壊するヴィシュヌ第十の化身。

カルキの現れる時代カリ・ユガは、社会的モラルが最低に堕落している時代である。統治者たちは短い治世の間に力を貪ろうとして、この世の終わりに向かうような風潮を定める。真実と愛はこの世から消え去り、男女の絆はうたかたの好色のみとなる。民衆は真の富ではあり得ないうわべだけの富を求め、堕落したものをありがたがり、外見が幅をきかせるようになる。野蛮な人々が治世者を装い、執務者の服が統治の権限を表すかのようになる。ちょうど世界的に内戦の続く現代、小国は軍事政権の恐怖政治によって秩序を保っているこの時代の描写のようである。

そしてこのようなことが続いた結果、文明は崩壊し、人は動物の生活に戻る。そのときカルキは白馬に乗って現れる。輝く抜き身の剣をかかげ、世界を破壊して新たな黄金時代を築き上げるという。『黙示録』にある、主に破壊を許された騎士たちと同一の存在であろうか。

スサノヲ【出身地:日本】

記紀神話における荒ぶる巨神であり、破壊者にして創造者、そして文化的英雄という日本のトリックスター。黄泉の国から生還したイザナギが穢れた身体を清める禊をしたところ、イザナギの鼻から生まれた。イザナギはスサノヲに海原を治めるよう命ずるが、スサノヲは母への恋しさのあまり泣き続け、怒ったイザナギに追放されてしまう。

その後高天原に登ったスサノヲは、姉であるアマテラスと争い、勝利宣言をするや乱暴狼藉を働き、アマテラスにより爪と髪の毛を切り取られてしまった挙句にまたしても追放されてしまう。

そして出雲の地に降りて老夫婦より娘がヤマタノオロチに喰われそうになっている話を聞くと、ヤマタノオロチを滅多斬りにして退治し、クシナダヒメを救う。そのさいヤマタノオロチの尻尾から草薙の剣を手に入れ、それをアマテラスに献上すると黄泉の国に行ったとされている。現在はオオクニヌシの先祖として出雲大社の素鵞社に祀られている。

スサノヲは古事記においては「須佐之男命」、日本書紀においては「素戔嗚尊」、出雲国風土記においては「神須佐乃烏」あるいは「須佐能袁」と表記されている。スサノヲの名前の意味については諸説あるが、江戸時代の国学者である本居宣長によれば、「進むことを須佐備(スサビ)といい、勝佐備(カチサビ)とは、進み荒ぶるの意で、須佐之男と申す御名もこの意なり」であるという。

また本居宣長は、「須佐之男命は悪しき神なり」とも言い、大和朝廷に対する多くの反抗者の数えきれない悪行が、「須佐」の一語に集約されて荒ぶる巨神・須佐之男が形成されたとしている。

セイテンタイセイ【出身地:中国】

『西遊記』で有名な孫悟空に与えられた称号。「斉天大聖」と書き、「位が天と斉(等)しい聖人」という意味。

孫悟空は花菓山の仙石から生まれた。そして変化の術を身につけ、伸縮自在の如意棒を手に入れ、猿の眷族を率いて大暴れしていた。ついには天に向かって戦いを挑み、誰も彼を止めることができなかった。そこで天の神々は彼と和平を結ぶべく官職を与えた。はじめは馬丁の仕事が与えられたが、この官職が低いことに気がついて怒って暴れだし、仕方なく「斉天大聖」が与えられた。役所であり宮殿でもある斉天大聖府は、天界の西王母の蟠桃園の隣に作られ、この桃の管理を任せられた。しかし孫悟空は蟠桃園の不老不死の桃を食べて無敵となり、したい放題するようになった。ついにはお釈迦様に勝負を挑むが結局勝てず、下界に落とされ、三蔵法師のお供を言い付かることとなった。

孫悟空の名は三蔵法師がつけたもので、「空を悟る」という意味である。圧政に対する彼は、物言わぬ大衆の不満や怨みの声を集めた意識体とも言われる。

アレス【出身地:ギリシア】

ギリシアの戦争と破壊の神。ゼウスとヘラの間に生まれた。しかし性格は狂暴かつ残忍で、思慮に欠ける。ローマ神話のマルスと同一であるが、性格面では対照的である。

アレスは龍や巨大な猪など、破壊的な魔獣を支配下においている。オリンポス十二神の一柱であるが人気はなく、神話も少ない。同じ軍神でも知性で戦いを導く女神アテネの敵役として神話に登場するが、必ず敗れるのである。愛と美の女神アフロディーテと恋に落ちるが、アフロディーテの夫である鍛冶屋の神ヘパイストスに密会中のところを捕らえられ、恥をかかされた。

なぜ彼がここまで嫌われるかというと、元々野蛮で好戦的と言われたギリシアの植民地、トラキア地方(黒海沿岸)の神であったアレスをオリンポスに取りこんだためであるからと考えられている。